Recientemente Ariel Salgado fue designado profesor interino del Departamento de Computación (DC) y, junto a otros profesores del DC, está dictando la materia Álgebra Lineal Computacional, para Ciencias de la Computación y Ciencias de Datos.

Actualmente es investigador postdoctoral del Instituto de Cálculo (Exactas-UBA), con foco en la movilidad de las personas y las ciencias de redes para entender y diseñar estrategias de integración de una ciudad. Y fue investigador postdoctoral en ciencia de ciudades en la Universidad de Berkeley, California (Estados Unidos).

En cuanto a su formación es Licenciado y Magíster en Ciencias Físicas del Instituto Balseiro y Doctor en Ciencias Físicas de la UBA. En lo que hace a su experiencia docente también fue ayudante del Laboratorio de Datos, en la Licenciatura en Ciencias de Datos.

Conversando con el DC, Ariel nos cuenta sobre el dictado de la materia, la relación entre álgebra, ciencia de redes y urbanismo y sus proyectos de investigación fuertemente vinculados con estas áreas.

Teniendo en cuenta tu predominante formación en física, ¿cómo te resulta dar Álgebra Lineal Computacional y el cruce entre disciplinas, tanto de Computación como de Datos?

Es interesante esta mirada, porque creo que entré al DC viniendo del lado de Datos (dado que fui ayudante de Laboratorio de Datos durante cuatro cuatrimestres, desde que empezó en modalidad virtual hasta que volvió la presencialidad). Y cuando concursé para este cargo, mi interés era poder expandir estos cruces: sumar docentes con formación en otras áreas, especialmente en materias de corte más generalista o interdisciplinarias, ayuda a expandir la perspectiva en los temas que se dicta, y eso es en efecto lo que está sucediendo, ya que además de científicos de la computación hay matemáticos, físicos, biólogos, etc.

Si bien álgebra tiene un montón de aplicaciones para computación, también tiene un montón de aplicaciones para otras cosas. Sumar un poco de perspectiva mixta ayuda a abrir el panorama y usar las herramientas con nuevas aplicaciones. Considerando que esta materia inicialmente surgió con Datos, se está adaptando paulatinamente a estudiantes de Computación.

¿Cuál es tu forma de ver la materia y qué impronta le das cuando enseñas Álgebra?

La verdad que estuve dos cuatrimestres y no podría afirmar algo sólido porque todavía estamos iterando cosas con los otros docentes.

Pero para poder dar un ejemplo, este cuatrimestre tuvimos una parte práctica, que es de ejercicios en papel y lápiz o tablet, y otra parte de laboratorio que es con la computadora, donde programan los algoritmos que vemos en la materia. Y además de distintos talleres, tienen que hacer un trabajo práctico que involucra distintos temas de la materia y este último cuatrimestre el trabajo que hicieron fue propuesto con bastante perspectiva de redes, que es el área donde trabajo.

Es un espacio lindo en el cual uno puede mostrar aplicaciones del álgebra a otras cosas que no son álgebra pura y estar trabajando con vectores. Yo trabajo con grafos, pero no como lo suelen ver en computación (principalmente en Algoritmos 3) sino más desde el análisis de datos, redes sociales y movilidad urbana, que se puede modelar con grafos.

Y un grafo uno lo puede pensar fácilmente como una matriz. Entonces en el momento que transformaste el grafo en una matriz, se puede empezar a usar muchísimo todo lo que se ve en la materia, por ejemplo sobre autovectores (vectores que al ser transformados por matrices tienen un rol central en la diagonalización de matrices y en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales).

¿Cómo sería la dinámica de estas matrices?

Hablamos de una matriz donde los elementos de esa matriz representan las conexiones entre elementos. Por ejemplo, tenemos un grupo de diez personas con relaciones entre ellas y no interactúa con todo el mundo. Eso lo podrías modelar como una matriz de diez por diez que tiene unos y ceros. Donde hay unos significa que hay interacción, es decir que un uno en la entrada i-j significa que las personas i y j interactúan.

Claro. Se entiende la teoría de redes de alguna forma como la conexión entre nodos y enlaces y los distintos tipos de topología de redes pueden representar un grupo humano, una red social, biológica o tecnológica, entre otras.

Sí. Y aplicando, por ejemplo, el concepto de autovectores: si a esa red la pensás como una matriz y le calculás los autovectores, te permite conocer las estructuras de grupos que hay en esa red.

También hay un algoritmo que es más fácil verlo desde el lado de computación, que es el PageRank, el cual sirve para evaluar la importancia de las páginas web basándose en la cantidad y calidad de los enlaces que apuntan a ellas, pero también se puede usar para rankear elementos en un grafo en general sin que haya páginas web. Y esto además uno lo puede pensar como un problema de autovectores.

¿Podrías mencionar una aplicación concreta con la que hayan trabajado en la materia?

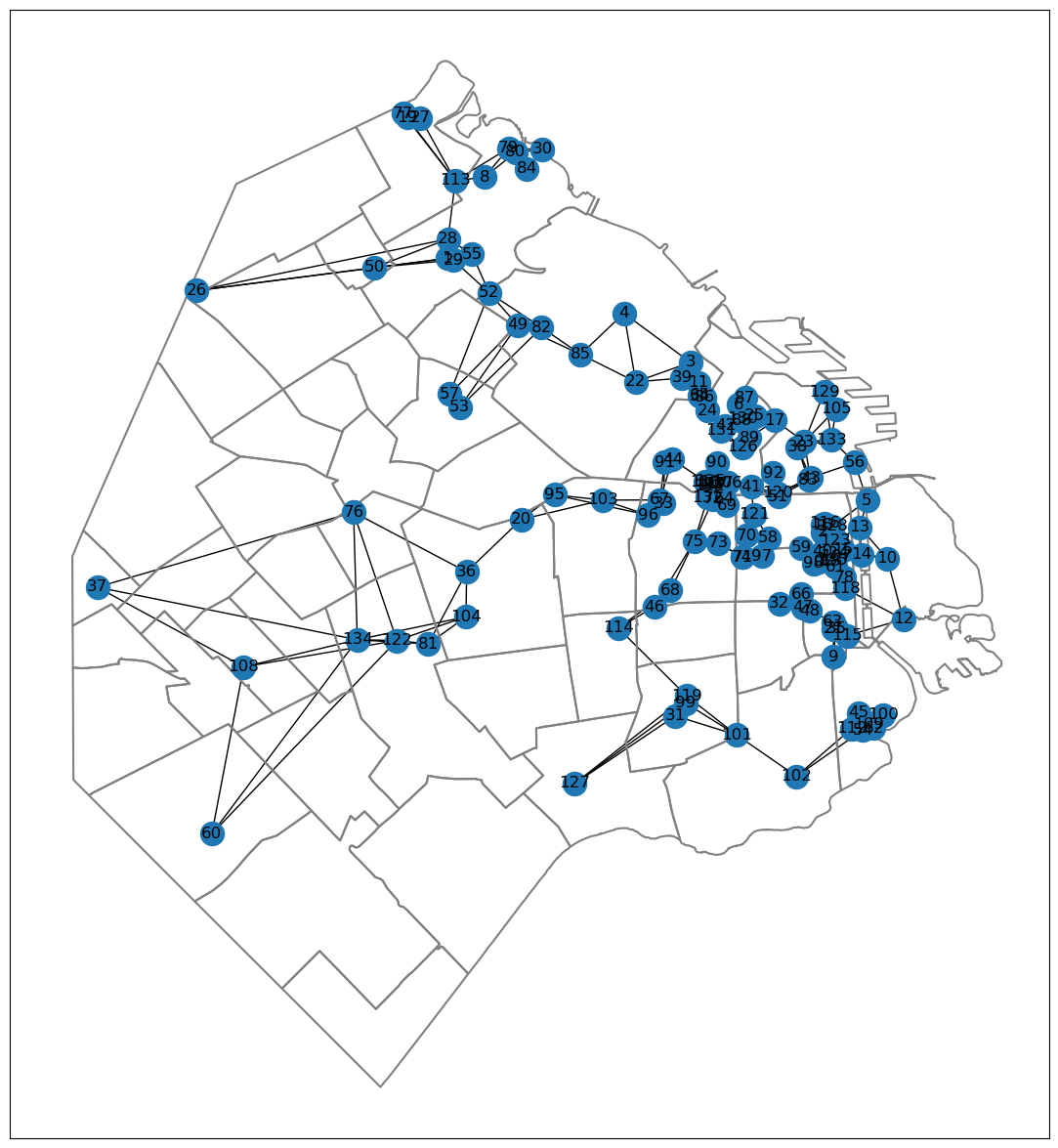

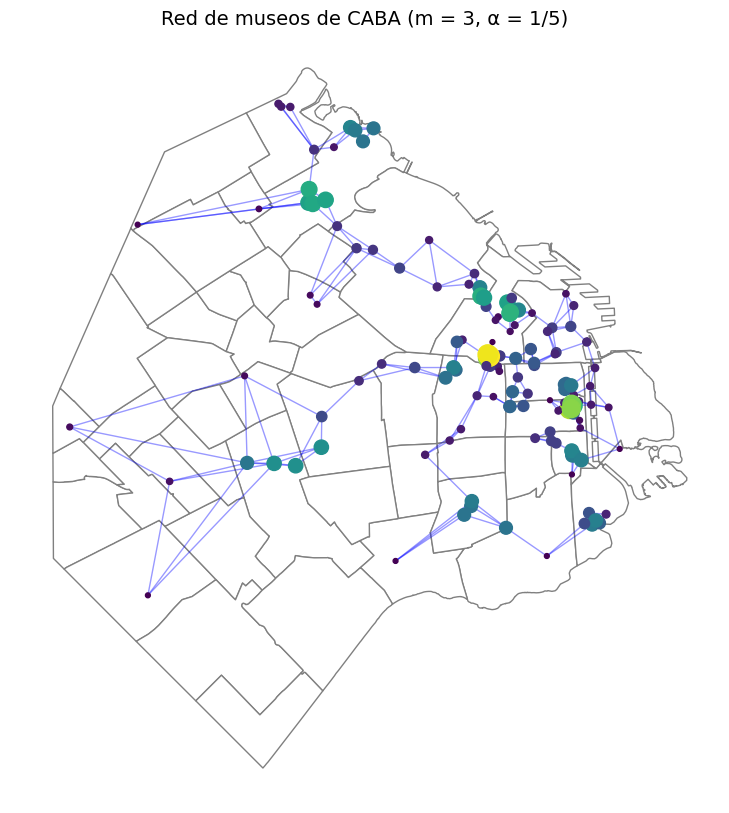

Estuvieron trabajando con La Noche de los Museos. Tomamos ubicaciones de todos los museos que aparecen en la Noche de los Museos y le calculamos distintas propiedades a esa red formada por museos donde las conexiones están dadas por cercanía, lo cual permite comprender dónde hay grupos concentrados y agrupamientos de museos en la ciudad.

A todo esto, si tuviéramos datos de movilidad, por ejemplo si hacemos una encuesta a visitantes en La Noche de los Museos (sobre todo aprovechando que nuestra facultad es sede) podríamos saber qué recorridos hacen los visitantes en esos grupos de museos o incluso se podría modelar con el PageRank: si la gente arranca inicialmente sobre un museo X de la red, y generalmente después se mueve a los que están más cerca, tendríamos un modelo simpático de visitas a museos.

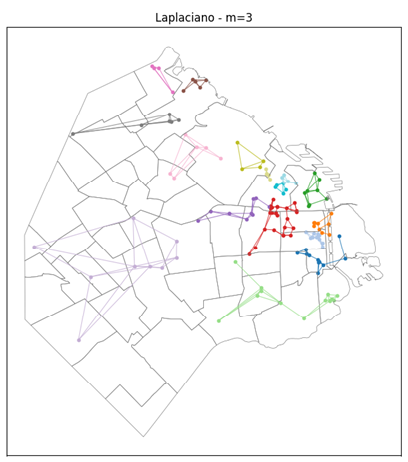

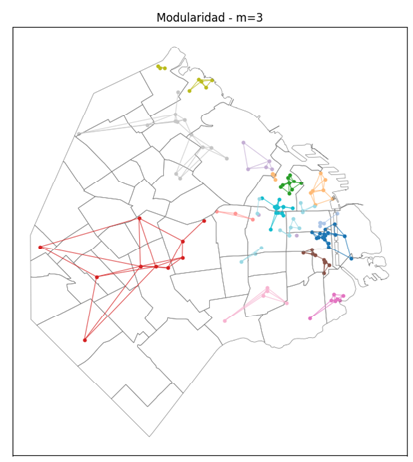

Ejemplos de gráficos realizados por estudiantes de Álgebra Lineal Computacional

Red de museos (cada museo se conecta con los tres más cercanos)

PageRank de la red, donde color y tamaño reflejan el PageRank del museo.

Dos métodos de detección de comunidades, usando la matriz laplaciana del grafo y la modularidad.

Hablemos ahora de tus intereses de investigación y cómo surge tu acercamiento a la movilidad humana.

Cuando estudié física en el Instituto Balseiro, en Bariloche, tenía que buscar un tema de la licenciatura y lo conocía a Guillermo Pregliasco (Director del Laboratorio de Física Forense del Centro Atómico Bariloche). La verdad que estaba buscando alguna aplicación que saliera de la física tradicional y él hacía cosas súper aplicadas y con fuerte impacto social.

Ahí hice la tesis sobre el tema de filtros de Kalman, aplicado a temas de física: cómo incorporar restricciones físicas que pudiese haber en un sistema, tales como seguir la trayectoria de las calles de una ciudad. También quise sumar pericias sobre accidentes pero no prosperó. Y cuando terminé mi maestría, quería volver a Buenos Aires. Así que le pregunté a mi director quién hacía algo parecido a lo que estábamos haciendo nosotros en Buenos Aires. Y me respondió que no había nadie haciendo física forense pero si me interesaban los temas de carácter social, “sociofísica” por así decirlo, me iba a poner en contacto con Inés Caridi, una reconocida investigadora del Instituto de Cálculo.

Élla viene haciendo un trabajo importantísimo usando redes complejas y física estadística para reconstruir datos de personas desaparecidas durante la última dictadura en Argentina.

Ahí me puse en contacto con Inés, y si bien no iba a ser factible hacer un doctorado sobre ese tema, vimos que en la facultad hay mucha colaboración entre gente que usa herramientas de programación, matemática, modelado y también métodos cualitativos para intentar entender cómo es el comportamiento de las personas, el comportamiento de la gente en las ciudades, cómo son los ecosistemas, las redes y sistemas complejos.

Entonces dentro de los temas que fueron apareciendo durante el doctorado está la movilidad en las ciudades e hicimos colaboraciones con Marta González, investigadora de la Universidad de California Berkeley, pionera y referente en el tema de movilidad humana.

¿Cuál es el foco de estos proyectos de investigación?

Buscamos estudiar cómo es la accesibilidad a distintos espacios de la ciudad y cómo la gente se mezcla al moverse por la ciudad.

Con la Dra. González hicimos dos trabajos, uno de redes de calles en Boston para entender cómo se mueven diferentes grupos raciales por los espacios de la ciudad (ver paper) y otro para saber a qué tipo de espacios verdes iba la población y hasta qué punto distintas poblaciones iban a los mismos espacios verdes (ver paper). Tenemos como interrogante si el potencial de los espacios verdes sirve para integrar a una sociedad, con foco en reducir la segregación.

La facilidad de trabajar estos casos en Estados Unidos es el mayor acceso a datos, porque en Latinoamérica es complicado, hay barreras y es costoso conseguir datos (hay muchos datos de llamadas telefónicas pero la gente usa más Whatsapp y están empezando a aparecer muchos datos de plataformas tecnológicas pero no siempre son representativos del grueso de la población).

Después me fui a hacer un posdoctorado a Berkeley, dirigido por González pero no sobre movilidad sino ciencia de ciudades: intentar entender las distintas escalas en las que funcionan los procesos que ocurren en las ciudades, muy de la ciencia de sistemas.

Y, finalmente, tu postdoc es en el Instituto de Cálculo, donde retomaste este interés por los espacios urbanos.

Así es, estamos explorando el potencial local de los espacios verdes para cohesionar distintos estratos socioeconómicos en las ciudades de Argentina. Acá usamos mucho GIS (Sistema de Información Geográfica) y nos interesa tener datos de valor para entender cómo se generan cruces entre diferentes grupos sociales. Esto serviría, por ejemplo, para definir una política pública: si quisieras implementar una serie de actividades desde el Estado que junte grupos de distintos estratos sociales, gente diversa. ¿En qué parque lo haces? Con nuestro mapeo en Buenos Aires tal vez podamos ir avanzando en responder esa pregunta. Por ejemplo, en el Jardín Japonés no se ve esta diversidad pero en Parque Patricios sí.

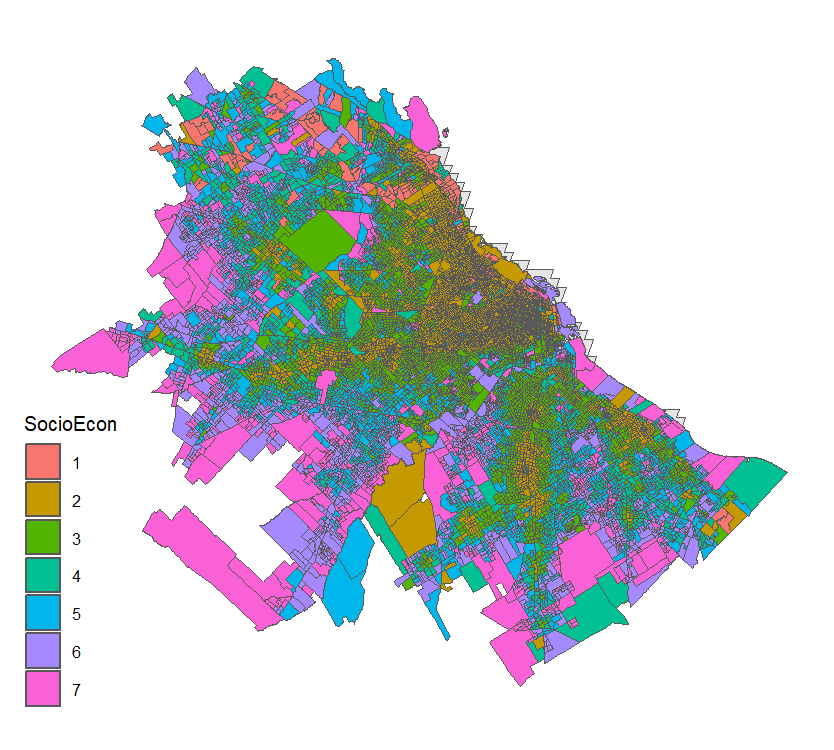

Radios censales en la región que circunda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los radios están etiquetados por nivel socioeconómico de acuerdo al dataset del Observatorio de la Deuda Argentina de la UCA (2010). En este caso 1 es el nivel más alto y 7 el más bajo.

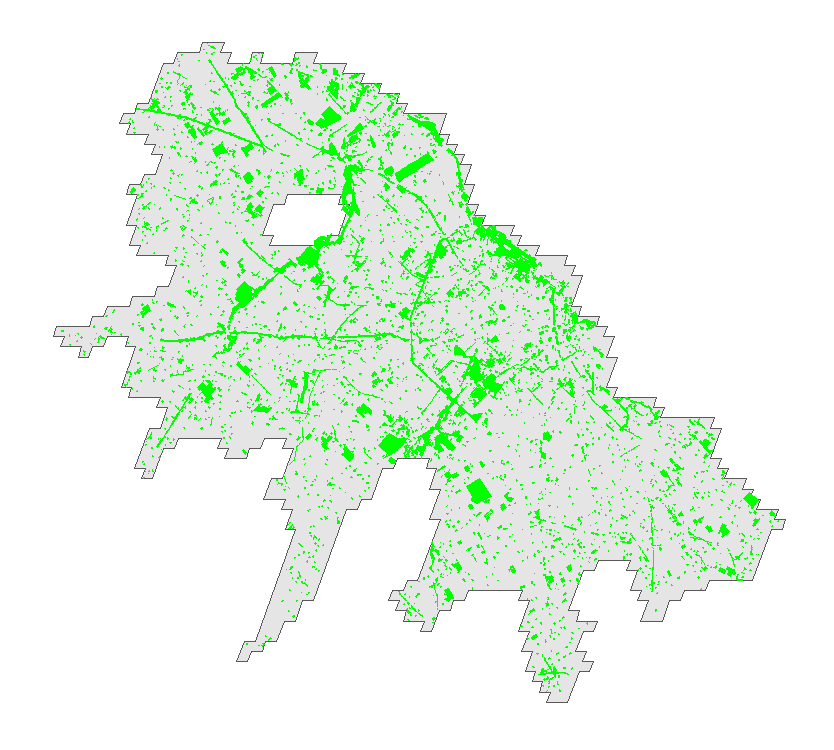

Parques en la misma región

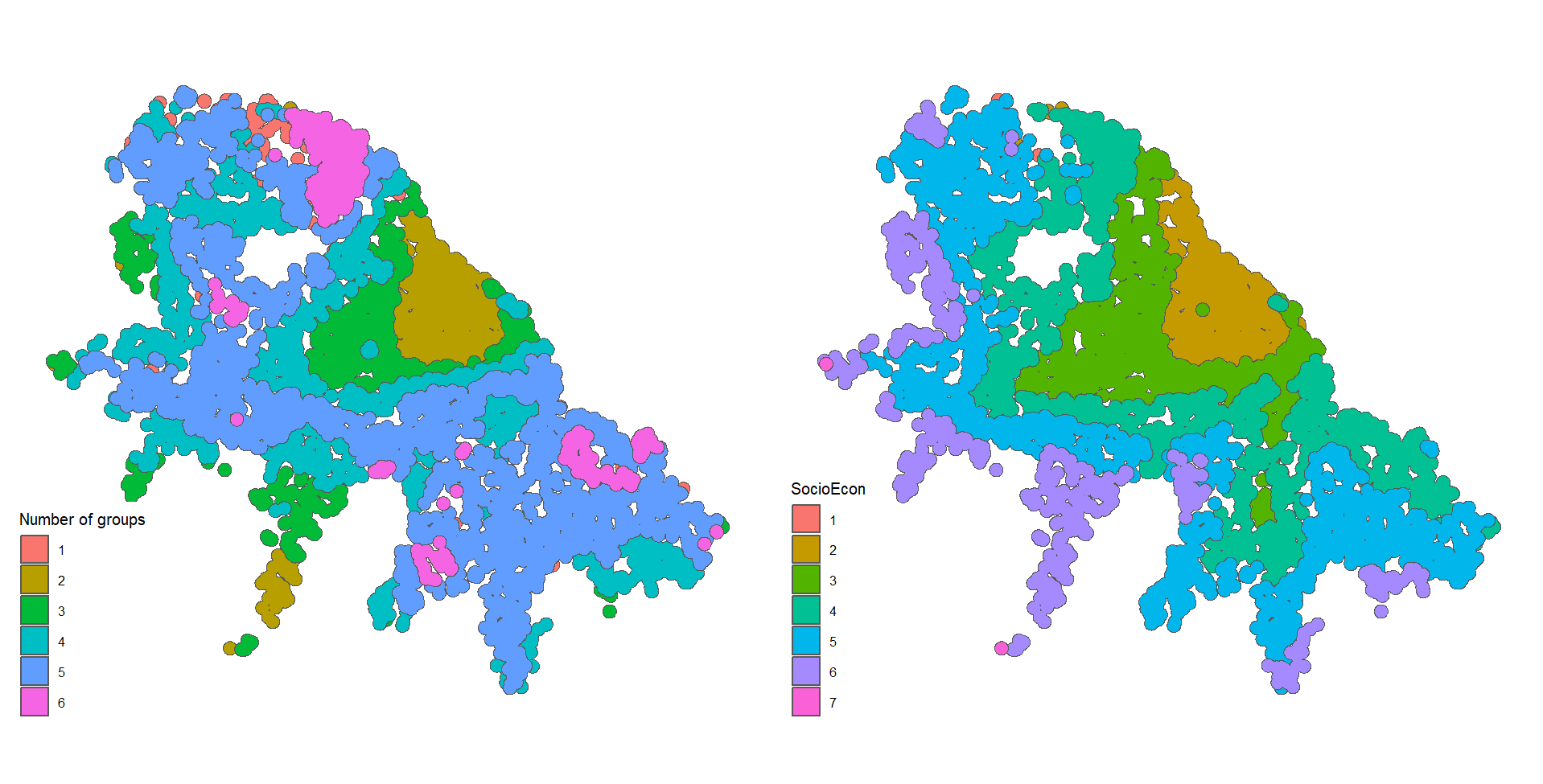

Tomando en cuenta la distancia «a pie» a través de las calles, el área de cada parque y la cantidad de facilidades (restaurantes, escuelas, clubes, etc) que tiene cada parque alrededor, se calcula un índice de accesibilidad de cada parque para cada radio censal. Usando este índice de accesibilidad, damos un estimado de cómo se reparte la demanda de cada parque por parte de cada radio censal. Y tomando en cuenta esa demanda podemos asignar a cada parque un nivel socioeconómico promedio de sus visitantes, así como un número efectivo de grupos que lo visitan (algo así como una medida de la diversidad de los visitantes).

El mapa de la izquierda muestra ese número de grupos, y el de la derecha el nivel socioeconómico. Como los parques son pequeños, para visualizarlos los «aglomeramos» espacialmente, combinando parques cercanos de igual nivel socioeconómico o igual número de grupos. Eso permite identificar regiones de distintos tipos. Lo que se ve es que la ciudad y sus inmediaciones son de un nivel socioeconómico relativamente alto y tienen baja diversidad. En general zonas con parques de nivel socioeconómico promedio corresponden con mayor diversidad, mientras que aquellas que involucran los niveles socioeconómicos más altos o más bajos tienen una diversidad muy baja. Es interesante que hay algunos puntos en el norte, oeste y sur de la región que tienen una diversidad muy alta. Este análisis se puede replicar a distintas escalas, y zonas que se ven homogéneas a este nivel pueden incorporar diferencias más marcadas.

¿Cómo se podrían conectar estos temas con la movilidad urbana, por ejemplo en el transporte? ¿Tienen acceso a datos de la tarjeta SUBE?

Hay un dataset que tiene un día de viajes de SUBE que para hacer investigación es poquísimo, porque uno que necesita más de un día, pero lo vamos a incorporar a alguna de las semanas de la ciencia en Exactas para mostrar aplicaciones de datos en ciudades. También tenemos datasets de viajes en taxi y en colectivo que nos pueden servir con este fin. Y recientemente defendió su tesis un estudiante, en el entorno de mi grupo de investigación, que lo que hizo fue mirar hasta qué punto los estudiantes primarios cruzan las vías del tren Sarmiento para ir a la escuela, que se conecta con una hipótesis que tenían desde el lado de supervisión de las escuelas, que es que hay una segregación entre el sector sur del Sarmiento por el lado de Liniers y el sector norte.

Esto se mide con conceptos de ciencia urbana, se pone un puntaje al tren de cuánto funciona como barrera para la movilidad y se ve que más allá de funcionar en cierto grado como barrera, esa barrera es mucho más fuerte en norte-sur que sur-norte, o sea, la gente que está al sur, por ahí va a escuelas que están hacia el norte del tren, pero la gente que está hacia el norte no va hacia el sur.

Por último, ¿han conversado con autoridades de ambiente, movilidad o desarrollo urbano, principalmente para que estas investigaciones se puedan usar para una mejor toma de decisiones y una mejora directa en la población?

Tenemos algunos contactos con los cuales hemos ido articulando estas ideas, pero llevarlo a acciones todavía no. Sin dudas que estos avances nos van a poder ir abriendo puertas, tanto para poder tener acceso a datos como a articularlo con tomadores de decisiones en espacios verdes de la ciudad.

También estoy participando como docente de un valioso espacio de extensión que es el Taller de Datos Populares, donde estudiantes y graduados de Ciencia de Datos trabajan con organizaciones sociales para aplicar sus conocimientos en beneficio de la economía popular. La idea es llevar herramientas de análisis de datos a espacios que no podrían acceder a esa capacitación en otro contexto, como cooperativas de cartoneros, organizaciones no gubernamentales y asociaciones vecinales, para aportar a necesidades concretas del país.