Irene Loiseau es Profesora Consulta e Investigadora en el DC. En cuanto a su formación es Licenciada en Ciencias Matemáticas (UBA) y Doctora en Informática (Universidad París XIII). Ocupó diversos cargos de gestión académica: fue Directora del DC (1991 a 1999 y 2005 a 2007) y Consejera del Consejo Directivo de Exactas. También fue Presidenta de ALIO y Vicepresidenta de SADIO. Su área de especialización es la Investigación Operativa. Ha publicado numerosos trabajos, transferido tecnología, dirigido tesis de licenciatura y doctorado y diversos proyectos en temas de optimización combinatoria.

Fue una de las artífices de la creación del Doctorado en los años 90, logró hacer crecer los cargos para investigación y modernizar el equipamiento y la infraestructura del DC. Al mismo tiempo, se destaca su rol como coordinadora de los equipos de la Competencia Internacional de Programación ICPC y organizadora de las competencias nacionales y regionales.

Desde el DC inauguramos una sección especial de entrevistas a profesores/as con cargo consulto y emérito. En esta nota conversamos con Irene, sobre su trayectoria y trabajo destacado en el Departamento de Computación.

¿Cómo descubriste tu vocación por las matemáticas y después por la computación, hubo alguna influencia familiar?

Mi papá era profesor universitario de matemáticas en la Universidad de Córdoba, en ese momento era el IMAF (Instituto de Matemática, Astronomía y Física) y después fue FAMAF (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación). No sé si hubo mucha elección de carrera, la vida me fue llevando hacia ese lugar y fue medio en automático. En el secundario tenía mucha facilidad por la matemática.

Cuando yo estaba en quinto año del secundario vino el golpe de Onganía. Mi padre no renunció en FAMAF pero lo dejaron con licencia y finalmente nos fuimos a Lima, Perú, a la Universidad Nacional de Ingeniería. En ese momento muchos países latinoamericanos contrataron profesores de Argentina. Por eso empecé mi carrera allá en Lima, donde estuvimos dos años y había bastantes argentinos.

Después en 1969 volví a Argentina, retomé la carrera acá en Exactas y en 1971 me recibí de Licenciada en Matemática. Mi doctorado en Computación fue tardío, para cerrar una etapa, la realidad es que me doctoré a los 55 años. Ya había hecho todos los cursos de doctorado en Brasil en los 70.

Y empezaste siendo docente muy joven…

Era algo natural ser docente en esa época, más en matemáticas. Primero fui ayudante en Exactas (en el DM) y después cuando tendría 23 años ya era profesora de Matemáticas en CAECE y en UADE. Siempre me gustó dar clases y también la dirección de tesis. Aparte de profesora del DC, también estuve en el INTI y en otros lugares. Y fui profesora del Instituto de Cálculo.

¿Viviste en muchas ciudades diferentes, cómo fue esa experiencia?

En toda mi vida llegué a vivir en siete ciudades distintas (Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Córdoba, Lima, Bariloche y Río de Janeiro). Nací en Buenos Aires, al poco tiempo nos fuimos a Mendoza. Mi papá fue a trabajar al Departamento de Investigaciones Científicas (DIC) de la Universidad Nacional de Cuyo, un centro con gente de matemática, algunos que se habían ido de otros lados porque no querían usar el escudo peronista, es decir que no era necesario estar afiliado al partido gobernante. Y había allí científicos muy conocidos como Mischa Cotlar, Oscar Varsavsky, Eduardo Zarantonello, Gregorio Klimovsky y otros. Pero después en el 55 cerraron el instituto porque decían que era peronista y en realidad no lo era. Entonces mi papá fue a trabajar a la sede de la Universidad de Cuyo en San Juan y me crié ahí. Y al terminar el primer año de secundaria nos mudamos a Córdoba .

Leí en otra entrevista que en algún momento habías considerado Medicina como carrera y que hay una médica en la familia, ¿es así?

Tengo una hija médica. En su momento me parecía una carrera interesante, desafiante pero no me animé. Mi hija en cambio vino a Exactas pensando en estudiar biología o matemáticas y al final se volcó por la medicina. Mi hijo es sociólogo, periodista y asesor político.

¿Y cómo comenzó tu carrera en investigación?

Yo había aprendido a programar (se lo debo a mi papá por incentivarme a aprender). En Lima, uno de los profesionales del centro de cómputo me enseñó a programar lo básico en Fortran. Después acá en Argentina, en la facultad, empezamos con algunos compañeros a armar un grupo de aplicaciones a la hidrología. Este proyecto se interrumpió por las cesantías de docentes de 1974 (con la misión Ivanissevich y Ottalagano).

Y después fui, junto con varios compañeros de la facultad, a trabajar a la Fundación Bariloche, donde empecé a programar un montón y trabajar en matemática aplicada, sobre todo en desarrollo de modelos y problemas de optimización.

El grupo de la Fundación lo dirigía Hugo Scolnik. En 1976 fuimos a Brasil junto con unos 10 compañeros (que están desperdigados por Brasil y por otros países pero los veo bastante), con fondos de Naciones Unidas. Trabajamos en una universidad privada siguiendo con la nueva versión del modelo Bariloche y sus diversas aplicaciones.

Al volver a Argentina en 1979 estuve trabajando part-time como docente en la Universidad de Belgrano, cuidé a mis hijos y en 1984 entré al INTI, donde estuve siete años en el Sector Computación y Cálculo. Ahí en el INTI empezamos el grupo de optimización combinatoria con Isabel Méndez-Díaz y desde entonces trabajamos juntas, ya que hicimos varios trabajos de investigación y transferencia para empresas.También un par de años después volví a la facultad como docente con dedicación simple del Departamento de Computación.

¿Cuál era el propósito del modelo Bariloche?

En esa primera versión del modelo estaban Hugo Scolnik y Amilcar Herrera, que lo dirigían. No trabajé en la primera versión pero sí en versiones posteriores del Modelo Mundial Latinoamericano. Es un modelo complicado que incluye cuestiones políticas, económicas, demográficas, agricultura, etc. Contestaba a un modelo hegemónico de Estados Unidos que planteaba cómo había que restringir la natalidad y otras cosas para que los recursos alcancen para alimentar a todo el mundo. Nuestro Modelo trataba de demostrar que en realidad se podía hacer una distribución de recursos mucho mejor con políticas más igualitarias. El objetivo era satisfacer las necesidades básicas de la gente. La función objetivo que teníamos para optimizar juntando todas las partes del modelo era la esperanza de vida al nacer y corrimos el modelo aplicado a varios países, sobre todo los que tenían menos recursos

¿Qué significó tu doctorado?

El doctorado me había quedado inconcluso en los 80, mi director fue Nelson Maculan -fundador de ALIO y referente en Investigación Operativa. No fui a París a hacer cursos, sino que me reconocieron todo lo que había hecho en Brasil entre el 76 al 79, solo tuve que escribir la tesis. Además en Europa no se piden tantos cursos como requisito.

Fue más algo formal para cerrar una etapa que un cambio importante, porque ya trabajaba en la academia, publicaba, daba clases y dirigía alumnos. Lo único que no podía era dirigir alumnos de doctorado porque yo no estaba doctorada pero codirigía alguno como consejera de estudios.

Uno de los ejes de tu trabajo científico es la investigación operativa con foco en la optimización combinatoria, donde ocupaste roles muy importantes ¿podrías contarme un poco sobre eso?

Fui presidenta y vice de la Asociación Latino Iberoamericana de Investigación Operativa (ALIO) y también vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO). Ahora soy representante de SADIO en la sociedad internacional y fui representante de IFORS (International Federation of Operations Research Societies) en representación de ALIO. Organicé varias escuelas y eventos científicos latinoamericanos (en Bariloche, Córdoba, etc.). Y uno de los congresos más importantes a nivel mundial fue el ALIO/INFORMS del año 2010 en la Facultad de Derecho, donde concurrieron unas 1.200 personas.

En lo que es optimización, como comenté antes, trabajé en la programación del Modelo Bariloche, en la segunda versión del modelo. Y también en el INTI, donde muchos de los problemas que abordamos respondían a necesidades de la industria.

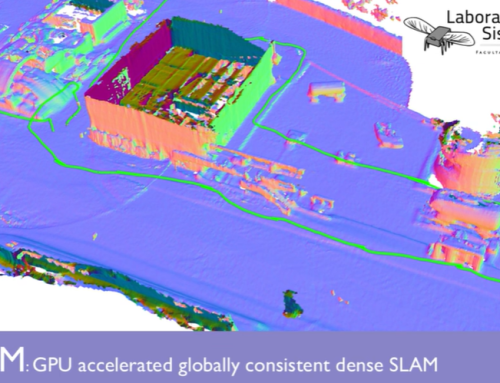

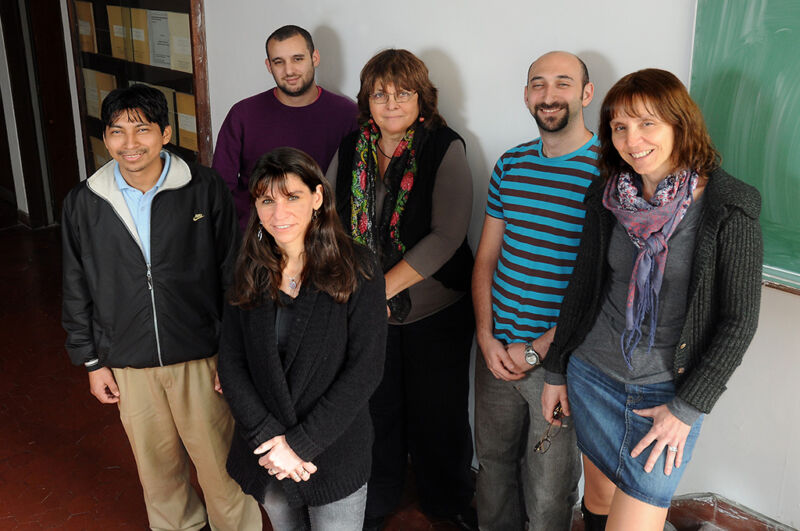

Irene Loiseau y el Grupo de Investigación Operativa, Optimización Combinatoria y Grafos

Situándonos en la etapa de los 90, ¿cómo surge la asunción de la dirección del Departamento de Computación en 1991?

Yo no me propuse para el cargo, me propusieron. La verdad que éramos muy pocos profesores en el DC en esa época y todos con dedicación simple (recién en el 94 llegó a haber 4 profesores con dedicación exclusiva). Primero fui secretaria académica de Adolfo Kvitca, que fue el director anterior (y había estado un año y medio). Adolfo era una persona de pedir consejos y de dar participación a los demás, y yo opinaba sobre algunos temas. Él instaló costumbres poco burocráticas al venir de la actividad privada y buscó la manera de agilizar los procesos en la gestión.

¿Qué desafíos de gestión tuviste en esa época y con qué problemas te encontraste al momento de asumir la dirección?

Estaba todo para hacerse, eso era una gran ventaja y también una gran responsabilidad. No era una gestión solamente de firmar papelitos. Y no estaba sola, porque había un gran ambiente de colaboración y participación colectiva, eso fue muy bueno y una de las cosas que destaco del momento. Porque la gente desde su lugar veía las necesidades y participaba. Recuerdo que al principio me apoyó la gente del grupo de Inteligencia Artificial que había en ese momento. Después Ricardo Rodríguez, Eduardo Fermé y muchos otros eran colaboradores activos. A las reuniones de CoDep asistían a veces 20 personas o más, incluyendo alumnos.

Tuvimos que hacer un nuevo plan de estudios, PLAN 93. Estuvo armado por una comisión que trabajó varios meses, principalmente coordinada por Rosita Wachenchauzer. El plan anterior de 1987 tenía sus problemas de organización, porque se daba en materias separadas la teoría y el laboratorio, y cada profesor fijaba sus horarios pero no había un criterio común.

Desde nuestra gestión hicimos que todos pudieran cursar después de las 17 horas, y pusimos orden en días y horarios, para que no se crucen horarios que atrasaban la carrera. Se armó un plan suficientemente flexible para que pueda actualizarse en sus contenidos a lo largo del tiempo.

¿Quiénes te acompañaron como adjuntos?

El primer director adjunto fue Roberto Bevilacqua, quien me enseñó muchísimo de la facultad y su funcionamiento, y después fue Patricia Borensztejn, quien se ocupó principalmente de la parte de equipamiento.

Algo que se menciona bastante de los años 90 en la facultad fueron los proyectos FOMEC, que contaron con financiamiento del Banco Mundial y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y que el gobierno giró a las universidades nacionales. ¿Qué importancia tuvieron y cómo fue su desarrollo?

Fueron claves porque permitieron armar el Doctorado en Ciencias de la Computación, ya que en ese momento no había financiamiento para becas ni investigación y la Computación no se reconocía como disciplina científica. De hecho en el CONICET no había una comisión de informática y no se daban becas para la disciplina, ya que el argumento es que no había suficientes directores de investigación. Nosotros en diversas reuniones planteamos que traigan evaluadores de afuera para conformar esa comisión. Recién en el 2003 se creó una comisión de informática en el CONICET.

Una gran diferencia con Brasil, que ya en los 70 tenía un Doctorado en Computación en las universidades más grandes.

El FOMEC fue una iniciativa que venía del lado de la Secretaría de Políticas Universitarias donde estaba Juan Carlos Del Bello. Nosotros ya veníamos conversando el proyecto de doctorado con la Universidad de San Luis, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad del Sur y la Universidad Nacional de La Plata. Esa confluencia de universidades dio origen a la RedUNCI, la red de carreras de informática de Argentina. Fue muy importante ese trabajo. El primer doctor se recibió en San Luis con la dirección de Alberto Mendelzon. Los representantes del doctorado en la facultad y claves para el mismo fueron Pablo Jacovkis y el “Profe” Jorge Aguirre.

Para el Departamento fue fundamental, porque gracias al FOMEC se doctoraron casi todos los profesores con dedicación exclusiva y semiexclusiva. Nuestro desafío fue conseguirles directores a los estudiantes de doctorado, porque en la Argentina casi no había doctores.

Una de las condiciones que fijamos en las reuniones de FOMEC con los representantes de las otras universidades era que no queríamos becas para que la gente se vaya mucho tiempo afuera del país o con mucha frecuencia, sino que puedan ir seis meses o un poco menos, porque eran personas valiosas que si no, no volvían más. Incluso se fijó un plazo máximo para ir a visitar al director que no esté en Argentina.

El proyecto incluyó 16 becas para docentes y alumnos -nuestros y de otras universidades- para hacer el doctorado, alrededor de 80 pasantías en el exterior para docentes -para visitar centros de investigación y/o sus directores de tesis-, y alrededor de 73 visitas de profesores, casi todos del exterior. Tuvo un gran impacto positivo en el arranque del recientemente creado Doctorado en Ciencias de la Computación, dado que la mayoría de los docentes y alumnos de doctorado que se doctoraron acá o en el exterior tuvieron becas o pasantías FOMEC. Al comienzo del proyecto en el DC había 7 docentes con doctorados obtenidos en el exterior (sólo 3 en Computación). Al terminar el proyecto en 2003 se habían doctorado otras 17 personas, y varios más estaban cerca de defender su tesis.

También participamos en dos proyectos ALFA con universidades europeas y latinoamericanas que ayudaron en el doctorado.

La ECI (Escuela de Ciencias Informáticas) que se venía haciendo desde 1987 fue muy importante también para ese crecimiento. Todos esos años, como diez años seguidos, organicé la ECI como para movilizar el ambiente, generar becas y nuevos temas, sobre todo de profesores externos destacados. Pero además los fondos del FOMEC posibilitaron modernizar el equipamiento, con laboratorios completamente nuevos con el apoyo de Esteban Mocskos, quien fue secretario técnico durante este tiempo. En particular, junto con las autoridades de los departamentos de Física y Matemáticas, conseguimos que el viejo taller de automotores se transformara -con fondos de la Facultad- en oficinas y laboratorios. Y en la nueva distribución de espacios del Pabellón I, el espacio de automotores quedó para nuestro Departamento.

Uno de los desafíos que se suele ver en las charlas de orientación es el mensaje a transmitirle a las nuevas generaciones que están optando por una carrera en computación, ¿qué mensaje te interesaría darles?

Creo que hay que mostrar la cantidad y diversidad de aplicaciones que pueden desarrollar desde la computación o con el apoyo de la computación, y los cruces con otras carreras o disciplinas, que son muchísimos (medicina, biología, sociología , economía, etc.). Hay que despertarles ese interés por las aplicaciones interdisciplinarias de la computación, porque a veces piensan que van a estar limitados solo a programar juegos, aplicaciones móviles o a hacer software, y en realidad hay muchísimas más aplicaciones para las cuales se requiere proponer algoritmos y modelos originales.

La otra cuestión importante es que no hay que ser un genio ni un nerd para trabajar en estos temas, no es una actividad solitaria ni encerrada sino que puede ser muy social, con trabajo en equipo y con gente de otros países.

¿Cómo ves el tema género en Exactas y en particular la participación de mujeres?

Cuando yo estudiaba matemáticas éramos mitad hombres y mitad mujeres. Y ahora hay menos, y lo mismo pasa en computación. Si uno se fija cuántas profesoras son mujeres, son muy pocas y de más de 45 años en general. Es una problemática que sucede en todo el mundo y es muy compleja. En los 60 y 70, computación era una carrera de mujeres pero la percepción era distinta.

Por último, ¿cómo te sentís hoy trabajando en el edificio Cero más Infinito después de haber trabajado décadas en el Pabellón 1?

Estoy viniendo poco, como jubilada no estoy dando clases. Me resulta raro lo de las oficinas vidriadas donde pasa gente por afuera que te ve. Si bien me da la sensación de que de este lado estamos más aislados, en las oficinas vecinas hay profesoras amigas. No es que me sienta mucho mejor que en el Pabellón 1. Pero el edificio es muy moderno, está más limpio y las instalaciones son mucho más lindas y cómodas.